Hay una escena clara, contundente, con la suficiente fuerza simbólica como para decretarla el punto de partida de mi historia. Transcurría el año 1971 o 1972, y hacía muy poco tiempo que nos habíamos mudado a la ciudad de Santa Fe, viniendo desde un pueblo cercano llamado Gálvez, donde viví toda mi infancia. Un pueblo chico, en medio del campo, en medio de lo que algunos historiadores llaman "la pampa gringa" , la zona donde se ubicaron, a fines del siglo XIX, los primeros asentamientos agrícola-ganaderos de inmigrantes, que en su mayoría eran italianos y suizo-alemanes.

Yo debía tener once o doce años. En uno de los primeros recorridos exploratorios por mi nuevo barrio, llego al club donde nos habían hecho socios a mi hermana y a mí. El Club de Regatas de Santa Fe. Un club antiguo. Muy tradicional. Me veo entrando y saliendo por los vestuarios, los salones sociales llenos de fotos, banderines, trofeos, el inmenso depósito con los típicos botes de madera, los gimnasios... Entonces, de repente, desemboco en una clase de patinaje sobre ruedas en una gran terraza que daba sobre la laguna. Recuerdo perfectamente la escena a contraluz, recortada sobre el sol rojizo del atardecer de verano: el profesor y un par de muchachos jóvenes con patines de botitas de cuero negro, y las niñas con botitas blancas, con sus madres a un costado, esperando.

Algo me gustó. Se me ocurre que la armonía en los movimientos. No sé. No puedo -tal vez no quiero- registrar el perfil exacto del deseo. Pero estoy seguro de que quise ser parte de esa troupe. Al volver a casa, seguramente sentados a la mesa durante la cena, le dije a mi papá que me quería anotar en las clases de patinaje. La respuesta salió de forma automática. Directa. Debo reconocer que no fue cortante ni agresiva: dijo que le parecía que mejor no, que era cosa más bien de niñas, de mujeres. No respondí nada. Lo acepté. No le costó demasiado esfuerzo convencerme.

De algún modo, ese hecho podría tomarse como el inicio de una juventud difícil. Por lo menos, en la sensación de un primer recuerdo, todo fue bastante mal en el plano amoroso y en el deportivo. Intenté, sin éxito, sumarme a las filas del equipo de rugby del colegio; el fútbol nunca me gustó; tuve una cortísima experiencia con el basquetball de la que prefiero no entrar en detalles; y un poco de tenis en el Jockey Club, donde a pesar de que jugaba bastante bien, igualmente me sentía excluido. Quizás por el hecho de sentir que no pertenecía a ese grupo social. Quizás, porque me inventaba la exclusión por el gusto mismo de sufrir o simplemente por la temprana vocación de contar la historia desde el margen, desde el punto de vista del más débil.

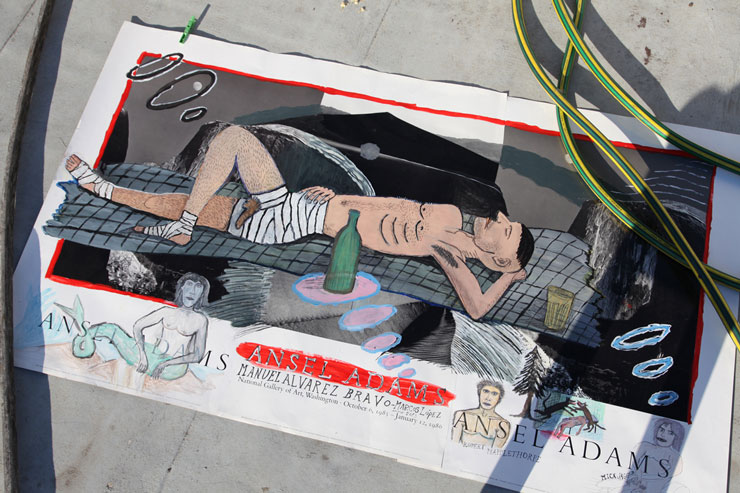

La estructura dramática estaba perfectamente trazada. Un guión de hierro que no podía fallar. ¿No me dejaste patinar? Mirá entonces lo que voy a hacer con tu “Buena Fama durmiendo”. Nada mejor para vengarse del padre y de todos los profesores de gimnasia y entrenadores deportivos que pasaron por mi vida, que hacerlo con el padre de los padres. El intocable maestro de la fotografía latinoamericana: Don Manuel Álvarez Bravo.

Ahora vas a ver: no sólo voy a transformar en hombre a tu hermosa damisela azteca sino que voy a construir un latin-lover transpirado, vago, borracho, orgulloso de ser objeto de deseo masculino y femenino. Además, aprovechando las ventajas de esta arrogante era digital, le voy a agrandar el pito un par de centímetros con el Photoshop. Voy a renegar del blanco y negro, al que adherí, de forma sistemática y excluyente con devoción casi religiosa, durante más de quince años. Y voy a reciclar la imagen en el código festivo y carnavalesco del Pop Latino. Que total lo inventé yo y lo uso como se me da la gana.

Con el tiempo uno se va calmando. Además, hay que seguir. A mí me enseñaron a creer en la honestidad y en el trabajo. Tuve que hacerme fuerte en un mundo de hombres: tomar vino en la sobremesa de un asado escuchando chistes ordinarios, cuando lo único que yo necesitaba era escribir una plegaria para un niño dormido. Abrigarlo. Para que se ría. Darle mi calor para que pueda seguir soñando. Escribo para eso. Para cambiar de tema. Para hablar de lo mismo. Para darme el lujo de contradecirme en el mismo texto y con quince minutos de diferencia. Para poner en palabras las imágenes que no pudieron ser.

Con el tiempo, uno aprende a dejar de lado la ironía y darle paso a la ternura. Al fin y al cabo, la venganza es como un juego. Un recurso creativo. La verdad, es que mi papá sabe que yo lo quiero mucho, y que al fin y al cabo, patinar, a mí nunca me importó demasiado.

Marcos López